お便りシリーズNo.81

【令和7年・2025年度

共通テスト試験古典(古文漢文)】

六条御息・ろくじょうみやすんどころ

《生霊・死霊として描かれてしまう女の

生きづらさ》

《生霊・死霊として描かれてしまう女の

生きづらさ》

2016年にリリースされたHKT48の「アインシュタインよりディアナ・アグロン」の歌詞が「女性蔑視である」と問題になったことがあります。

女の子は恋が仕事よ。ママになるまで子供でいい。難しいことは何も考えない。頭からっぽでいい。ふんわり軽く風船みたいに生きたいんだ。女の子は可愛くなくちゃね。学生時代はおバカでいい。どんなに勉強できても愛されなきゃ意味がない。

『どんなに勉強できても愛されなきゃ意味がない』、全女性に降り掛かるこの呪いの言葉を、何の臆面もなくあっけらかんと歌ってのける姿に、世のフェミニストと呼ばれる学者先生たちはどんなに眼(まなこ)吊り上げてお怒りになるかを思い、その時、私は思わず身震いしたものでした。

しかし、一瞬立ち止まってこうも考えました。歌詞を書いた秋元康は、当然このような時代錯誤な歌詞が、女性たちの猛反発を呼び起こすことを想定しているはずだから、《つまり、炎上狙いのあえての歌詞だとすれば》批判するにしても、そうやすやすと相手の術策に乗せられてしまうのもいかがなものか? もし私が女性の立場なら、この一手の返しはなかなか難しいのではないか?と、少し複雑なことを考えていました。

しかし、現実は、私のささやかな思惑など押しのけて、女性たちからの圧倒的な異議申し立てと、嵐のような非難のコメントが当時のTwitterに殺到して、ことが終わったのでした。

頭の良さや知性教養の高さは、一種の「武器」となるもの。しかし、研ぎ澄まされた「武器」を持つことで、その「武器」が自分に使われはしないか、と警戒する男性は少なからずいます。強い「武器」を持っていると、それだけで上下関係が出来やすいので、頭の良い洗練された女性から見下されるのでは、と怖がってしまう男性も多いものです。若い日の光源氏でさえそうでした。

「御息所(みやすんどころ)は並々ならぬ高貴な人、奥ゆかしく優雅であった。しかし、付き合いにくく気詰まりで、心が休まることなく、油断すれば見下されそうな気がした」

これは光源氏が過去の女たちを回想し、あれこれ評したときの言葉です。彼女は極めて高貴な身分と優れた知性教養と美貌をすべて兼ね備えた女性でした。その点で、源氏物語に出てくる女主人公の誰にも決して劣りはしません。平安貴族偏差値というものでもあれば、おそらく84.6くらいの高偏差値保持者。でも、彼女の不幸は自分の持っていたそのすばらしい条件と教養が招いたものでもありました。

元来、高貴で教養のある女性が年下の若い男に翻弄される物語は、洋の東西を問わず時代を超えて再生産されています。聡明な女性が知性だけでは解決できない「恋愛」という難題に直面し、やがて破滅の道をたどる姿はめずらしいものではありません。それはどの時代でも現実に起こりうることで、読者に不幸な恋愛経験があれば六条御息所は「もうひとりの自分」であり、物怪(もののけ)と化して自分を棄てた男に不幸の影を落とす様子に、ささやかな慰めを見出すこともあるでしょう。三島由紀夫が『近代能楽集』所収の『葵上』で「六条康子」を登場させたように。

ところで、女同士で自分たちの中にある女性蔑視(misogyny)がぶつかり合っている構造は複雑です。知性的な女性が「私は男女平等でいく!」と宣言しても、隣に、男に献身的で無知なフリが可愛い女性がいて、自分の好きな男をやすやすとかっさらっていった場合、確かに恋愛に知性も教養もへったくれもあったもんじゃねー、というササクレた気分になりますよね。

可愛く愛される女性へのモヤモヤは、男に迎合しているライバルに対するミソジニー(女性嫌悪)。「女の敵は女だと思ってしまう」というのも、男に選ばれる立場の女同士の、値踏みされている女性ならではのミソジニーです。本当は女に勝手に序列をつける男が悪いのに、分断された仕組みの中におかれた女同士がライバル意識を持たせられているのです。

そのモヤモヤの妄執の深さゆえに、六条御息所はやがて生霊(いきりょう)、後には死霊(しりょう)となって、源氏に関わる他の姫君たち《夕顔・葵上・紫上など》を苦しめることになります。

おのがいとめでたしと見奉るをば尋ね思ほさで、かくことなることなき人を率ておはして時めかし給ふこそ、いとめざましくつらけれ。

[私が(あなた様のことを)とてもすばらしいと見申し上げているのを、(私の元へは)訪ねようともお思いにならないで、このように格別なこともない女性(夕顔)をお連れになって、ご寵愛なさっていることは、たいそう不満で気にくわなく辛いことです]

《これは源氏から可愛く愛される夕顔に取り憑いた御息所の生霊の言葉》

ところで、今回共通テストに取られた源氏物語「若菜下」で紫上に取り憑いたのは、すでに六条御息所が亡くなった後のことで、この場合は死霊です。紫上に取りついた六条御息所の死霊は、生前の生霊の時より、どこか下品で気味の悪い感じです。生前には自制心や自尊心で封印してきた思いまでも無遠慮に生々しくさらけ出しています。

ところで、今回共通テストに取られた源氏物語「若菜下」で紫上に取り憑いたのは、すでに六条御息所が亡くなった後のことで、この場合は死霊です。紫上に取りついた六条御息所の死霊は、生前の生霊の時より、どこか下品で気味の悪い感じです。生前には自制心や自尊心で封印してきた思いまでも無遠慮に生々しくさらけ出しています。生前の六条御息所は伊勢に斎宮として下る娘とともに一時嵯峨野の野宮(ののみや)に籠もりますが、そこへ再び源氏が訪れる、あの哀感漂う女心を描いた ” 野宮の別れ “ を読んだ者にとっては、御息所の描かれ方があまりに「お化け」過ぎて、ちょっと驚きます。

あの切々とした余情と気品のある御息所の姿はどこへ行ったのでしょうか?

それに、死霊の出現の直前まで、物怪(もののけ)の力を借りるまでもなく、紫上が発病しても何の不思議もないような物語の局面が細密にたどられており、その心理的契機は充分に説明されていますから、なぜ紫の上発病後、三ヶ月をおいて御息所の死霊の影がさしてくるのか、ちょっと不可解な感じです。

若い頃、初めて源氏物語を読んだとき、『心理小説』として充分な読み応えを感じながら読み進んでいた時に、この「若菜下」で、紫上の発病の原因が六条御息所の死霊にあったと知らされて、「えっ?そういうこと?」と驚いたことがあります。物語の中でも御息所が亡くなって18年も経っていましたから、少し唐突というか、物語の流れを不用意に断ち切るような印象がその時にはありました。

おそらく、私は若い頃、能の『野宮』を観たり、謡曲(ようきょく)を読んだりした後で源氏物語のこの場面を読んだので、特にそのように感じるのかもしれません。夢幻能(むげんのう)には魂鎮めの鎮魂劇、救済劇としての側面があり、現世的妄執は紙一重のところで純粋美に近い幽玄にまで昇華されます。

ワキ僧の<夢>という隧道を通って呼び出される過去の女の妄執も、その身が所有したドラマを語りつつ、かつてのドラマの中に生きていた自己を、あくまで一つの風景として客観し、語り、かつ舞い、たとえ、その妄執がどんなに激しいものであったとしても、翌朝の朝日の露の光とともに、全てはワキ僧の〈一夜の夢〉として儚く消えていきます。

これは源氏物語という本説をこなしきった、極めて高次な中世的な解釈です。

こうした、能の持つカタルシス(情念の浄化作用)を味わった後で、「若菜下」の六条御息所の死霊の件(くだり)を読みますと、何だかちょっとくどいというか、死霊絡みで、ここまで六条御息所を引っ張って悪霊化させなくてもいいのではないか?と、つい思ってしまうわけです。

むしろ、「若菜下」に登場する死霊の姿は、本当に六条御息所の姿なのか?といったラディカルな疑問さえ私は感じてしまいます。あの下品な死霊は、物語中のリアルな六条御息所の人格としてあるのではなく、光源氏の女性遍歴における罪障意識が自ら生み出した幻視の怪物なのではないか? そんなことまで、最近は勝手に考えたりしています。

第4問(古文)

次の文章は、いずれも物語の一節で、【文章Ⅰ 】は『有明(ありあけ)の別(わかれ)』、【文章Ⅱ 】は『源氏物語』若菜下の巻である。

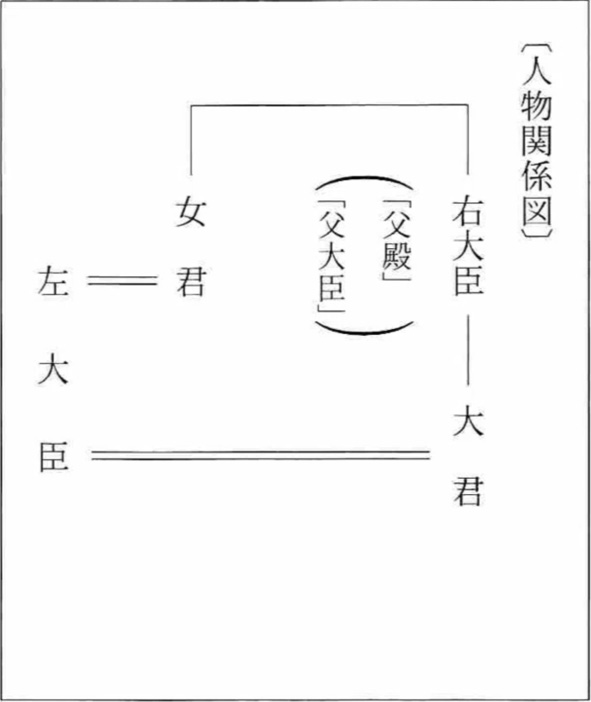

【文章Ⅰ 】 右大臣の娘である大君(おおいぎみ)は、夫である左大臣の子を妊娠している。一方、右大臣の妹である女君は、かつて契りを交わした左大臣との関係が途絶え、苦悩を深めていた。そのころ、大君が病になり命が危うくなったため、僧が呼ばれて祈祷(きとう)をすることになった。

山の座主(ざす)《注…比叡山延暦寺の最高位の僧》、慌て参りたまへり。

御枕上に呼び入れきこえて、右の大臣(おとど)、御手をすりて、仏にもの申す

やうに、「ただ、いまひとたび、目を見合わせたまへ。あまたはべる中に、

何の契りにか、

(ア) いはけなくより

たぐひなく思ひそめはべりにし闇《注…子を思うあまり分別を失う親心の

譬え》を、さらに晴るけはべらぬ」と、泣きまどひたまふに、いと静かに

数珠(ずず)押し揉(も)みたまひて、「令百由旬内、無諸衰患(りょうひゃくゆ

じゅんない、むしょすいかん」と読み

a たまへ

る御声、はるかに澄みのぼる心地するに、変はりゆく御けしき、いささか直り

て、目をわづかに見開(あ)けたまへり。あるかぎり、

(イ) なかなか

手まどひ《注…慌てふためいて》をして、「誦経(ずきょう)よ、何よ」とまど

ひたまふに、なほ心ある人とも見えず、御かたちも変はりたるやうにて、その

人とも見えたまはず。いとにほひやかにけ近きものから、妬(ねた)げなるまみ

のけしき、左の大臣はさやうにも 分(わ)きたまはず、父殿ぞ、いとあやしう、

「思ひかけぬ人にも似たまへるかな」と心得ず思(おぼ)さるるに、うちみじろ

きて、

さまざまに朝夕こがす胸のうちをいづれのかたにしばし晴るけむ

とのたまふけはひ、いささかその人にもあらず、違(たが)ふべくもあらぬを、

父大臣のみぞ、かへすがへす「あやし」と傾(かたぶ)かれたまふ。

さて、わが御心おはせねば、また消え入りつつ、さらにとまるべくもおはせ

ぬを、「今はけしう

b おはせ

じ」とおし静めつつ、いたく嗄(か)れたる御声やめて、薬師(やくし)の呪(ず)

《注…薬師如来の病気を治す呪文》をかへすがへす読みたまふに、御もののけ

現れ出(い)でて、小さき童(わらは)に駆り移されぬ。《注…もののけを病人か

ら他の人に乗り移らせた》

(ウ) 呼ばひののしる

声に、今ぞ御心出で来るにや、人々のまもり

c きこゆる

を、「はしたなし」と思して御衣(ぞ)を引きふたぎたまふ。

【文章Ⅱ】 光源氏(本文では「院」)は、病になり生死の境をさまよう妻を救おうとしている。その病には、かつての光源氏の恋人であり、今は亡き女性が関わっていた。

院も、「ただ、いまひとたび、目を見合わせたまへ。いとあへなく限りなり

つらむほどをだにえ見ずなりにけることの悔しく悲しきを」と思しまどへるさ

ま、とまりたまふべきにもあらぬを見たてまつる心地ども、ただ推しはかるべ

し。 いみじき御心のうちを仏も見たてまつりたまふにや、月ごろさらに現れ

出で来(こ)ぬもののけ、小さき童に移りて呼ばひののしるほどに、やうやう

生き出でたまふに、うれしくもゆゆしくも思し騒がる。

いみじく調(てう)ぜられて《注…祈祷により退散させられて》、「人はみな

去りね。院一(ひと)ところの御耳に聞こえむ。おのれを、月ごろ、調じわびさ

せたまふが情けなくつらければ、同じくは思し知らせむと思ひつれど、さすが

に命もたふまじく身をくだきて思しまどふを見たてまつれば、今こそかくいみ

じき身を受けたれ、いにしへの心の残りてこそかくまでも参り来たるなれば、

ものの心苦しさをえ見過ぐさで、つひに現れぬること。さらに知られじと思ひ

つるものを」とて、髪を振りかけて泣くけはひ、ただ、昔見たまひしもののけ

《注…このもののけは以前にも光源氏の前に現れていた》のさまと見えたり。

現代語訳

【文章Ⅰ 】 山の座主は、慌てて参上なさった。(大君の)御枕もとに呼び入れ申し上げて、右大臣は御手をすり合わせて、(まるで)仏にものを申し上げるように「ただ、もう一度、目を見合わせられるようにして下さい。たくさんおります(私の子供たちの)中でも、どのような前世の因縁であろうか、

(ア) いはけなくより

比べるものがないほどに深く(愛おしく)思ってきました親心の闇を、まったく晴らしようがありません。」と、泣き惑いなさると、(山の座主は)たいそう静かに数珠を押し揉みなさって、「令百由旬内、無諸衰患」と(経を)読み

aたまへ

なさっている御声は、はるかに澄み登るような感じがしていると、変わってゆく(大君の)ご様子は、少し持ち直って、目をわずかに開けなさった。周りにいる者すべてが、

(イ) なかなか

慌てふためく様子で、「誦経をせよ、何々をせよ」とうろたえるけれども、やはり(大君は)意識がある人のようにも見えず、ご容貌も変わってしまったようで、(本来の)その人ともお見えにならない。

たいそう艶があって華やかで親しみやすく見えるものの、妬ましそうな目もとの様子に、(夫の)左大臣はそのようにも《=大君が憑依されているとも》お分かりにならず、父殿(右大臣)だけは、たいそう不思議で、「思いもかけない人《=自分の妹である女君》にも似ていらっしゃるなぁ」と、不可解なこととお思いになるが、(大君は)少し身じろぎをして、

さまざまに朝夕思いを焦がす私の胸の内《=嫉妬の思い》を、いずれのお方に(ぶつけて)しばしでも思いを晴らしたものだろうか。

とおっしゃる様子は、少しもその人(大君)のようでもなく、《右大臣の妹の女君と》見間違うはずもないのを、右大臣だけが繰り返し「不思議だ」と、首を傾けなさる。

さて、大君ご自身は意識がおありにならないので、また、消え入りそうになりながら、まったく(この世に)留まりそうでもいらっしゃらないのを、(山の座主は)「今は(大君の体調も)そう悪くは

bおはせじ

と、(周りの人々を)おし静めながら、たいそう枯れた御声(での誦経は)やめて、薬師如来の力によって病を治す呪文を繰り返しお読みなさると、もののけは(大君から離されて)現れ出て、小さな童に乗り移らせられた。

(ウ) 呼ばひののしる

声《=もののけが憑依した童が発する声》によって、(大君は)今やっと、意識が戻ったのであろうか、周りの人々が見守り

cきこゆる

のを、「決まりが悪い」とお思いになって、御衣を引き掛けて(お顔を)お隠しなさる。

【文章Ⅱ 】 院(光源氏)も、「ただ、もう一度(私と)目を見合わせなさって下さい。たいそうあっけなく臨終になってしまう時でさえ目を見合わすことが出来なくなってしまったことが悔しくて悲しいことよ」と、思い惑いなさっているご様子は、(ご自身までもこの世に)留まりなさるはずもないご様子であるのを、見申し上げる(周りの者たちの動揺する)気持ちは、ただもう、推し量ることが出来よう。

たいそう深い(妻への想いの)心の内を、仏も見申し上げなさるのであろうか、(仏の霊験があって)ここ数ヶ月間、まったく現れ出なかったもののけが、小さな童に乗り移って、大声で叫び騒ぐうちに(もののけが離れた紫の上は)だんだんと生き返りなさるので、(光源氏は)うれしくも不吉にも心が騒ぎなさる。

(もののけは)祈祷によって(紫の上の身体的から)退散させられて、(童の身体に憑依し、その童の口を通して〉「(光源氏以外の)人は皆この場を去ってしまえ。院(光源氏)お一人の御耳に申し上げよう。私をここ数ヶ月調伏して苦しめるのが薄情でつらいので、同じことならば(この苦しみを院や紫の上に〉思い知らせてやろうと思ったけれども、そうは言っても、(光源氏が)命が堪えられそうにない程に身を砕いて思い惑っていらっしゃるのを、見申し上げると、今でこそ、このようなひどい(もののけの)姿を身に受けてはいるけれども、昔の心が残っているからこそ、こうまでして参上して来たのであるから、(光源氏の)気の毒な様子を見過ごすことができなくて、ついに、姿を現してしまったことよ。決して(正体を)知られまいと、思っていたのに」と言って、髪を振り乱して泣く様子は、ただもう、まさしく、昔ご覧になったもののけの様子だと見えた。

問1 傍線部(ア)〜(ウ)の解釈として最も適当なものを、次の各群の①〜④のうちから、それぞれ一つづつ選べ。

(ア) いはけなくより

①かわいらしいので

②幼いころから

③言い表せないほど

④他の子よりも

答 →②

*木山の直単B形11「いはけなし」… 幼い。暗記の際には、幼稚園の「稚」の字に、送りが「〜けなし」!と覚えます。基本単語です。「いとけなし」「いときなし」と、少し形が変わっても意味は同じく ”幼い " 。

(イ) なかなか

①かえって

②ひたすら

③たちまち

④一斉に

答 →①

*C形動20「なかなかなり」…かえって。 本来は「中途半端でどっちつかずな状態」をいう語。 ” 中途半端でどっちつかずだから、なまじっか、そういうことをするのも、かえって〜 だ " といったニュアンスで用いられ、原義よりも「かえって〜」という訳語の方が圧倒的によく用いられます。全くの基本単語。 暗記の際には、「なかなか」ときたら99.9%訳し方は、「か〜」で始まる!と覚える。

(ウ) 呼ばひののしる

①近づきながら悪口を言う

②泣きながら恋い慕う

③大声を出して叫び続ける

④名前を呼んで祈祷する

答 →③

*B動52「ののしる」…大声で騒ぐ。現代語の ” 悪口を言い立てる/声高に非難する " という意は、平安中古にはほとんど用いられません。ただし、近世(江戸時代)の出典ですと、現代語に近付いてきますから文脈によっては『相手を罵る・罵倒する』の意で用いられることもあります。

E他56「よばふ(呼ばふ)」…求愛する。の知識から選択肢②の “ 恋い慕う " を考えたかもしれませんが、文脈にも合わず、また「ののしる」に『泣く』の意はありません。

問2 傍線部a〜cの敬語の説明として正しいものを、次の①〜⑤のうちから一つ選べ。

《選択肢①③④⑤は省略》

② a書き手(作者)から山の座主への敬語を示す尊敬語である。

b山の座主から大君への敬意を示す尊敬語である。

c書き手(作者)から大君への敬意を示す謙譲語である。

答 →②

*aは地の文における尊敬の補助動詞なので、作者(書き手)からその行為の主体への敬意《公59…尊敬語は動作主への敬意》。「令百由旬内、無諸衰患」と法華経をお読みになっているのは、文脈上、山の座主であることは明らか。

bは会話文における尊敬の本動詞『おはす』(公56尊①)なので、話し手から行為の主体への敬意《つまりその行為の主語への敬意》。文脈から、発話者は山の座主。「今はけしうはおはせじ」とは『今は(大君の体調も)そう悪くはいらっしゃらないでしょう」の意となるので、山の座主から大君への敬意。

cは地の文における謙譲の補助動詞「きこゆ」の連体形(公54②)なので、作者(書き手)からその行為の受け手への敬意《公59…謙譲語は受け手への敬意》。文意は『周りの人々が(大君を)見守り申し上げる』であり、見守られる受け手は大君となるので、作者から大君への敬意。

問3 Aさんのクラスでは【文章Ⅰ 】を読んだ後、それが【文章Ⅱ 】の影響を受けている作られたことを学んだ。次に示すのは、二つの文章の共通点と相違点について、生徒たちがグループ内で話し合っている授業の様子である。

《最初の生徒ABCの発言は省略》

生徒D…【文章Ⅱ 】では、童に移されたもののけが[ X ]と言っています。

生徒E…自分の思いを伝えようとしているのですね。では、【文章Ⅰ 】のもののけはどのような行動をとっているでしょうか。

生徒A…もののけは和歌を詠んでいるのではないですか。

生徒B…あれ、この和歌は「目をわづかに見開け」た大君が詠んだものではないのですか。

生徒C…和歌の表現から考えてみませんか。「朝夕こがす胸のうち」や「いづれのかたにしばし晴るけむ」とありますよ。だから、これは【 Y…もののけの和歌で、激しい嫉妬によるつらさを詠んでいて、それをぶつける先を求めている】と考えられます。

生徒D…なるほど、そのとおりですね。和歌の前後も考え合わせると、【文章Ⅰ 】では、[ Z ]。

( ⅰ )空欄 【 X 】に入る発言として最も適当なものを、次の日①〜④から一つ選べ。

① まわりの者がみな自分を恐れて去ってしまったので、せめて光源氏には反省している気持ちを分かってもらいたくて、こうして姿を現したのだ。

② 妻のために自分に謝ろうとする光源氏を憎らしく思うのに、それでも光源氏への愛情は昔のままであることを知らせたくてここに来てしまった。

③ 光源氏の妻がこのまま死んでしまいそうなほど苦しんでいる様子を間近で見たいので、長年続く恨みの心を持ったまま、ここにやって来たのだ。

④ 自分がもののけとなって取りついていることは知られたくなかったのに、光源氏のいたわしい姿を見過ごすことができずに、姿を現してしまった。

答 →④

*文章Ⅱ における物怪の発言は、以下の通り。『光源氏以外の)人は皆この場を去ってしまえ。院(光源氏)お一人の御耳に申し上げよう。私をここ数ヶ月調伏して苦しめるのが薄情でつらいので、同じことならば(この苦しみを院や紫の上に〉思い知らせてやろうと思ったけれども、そうは言っても、(光源氏が)命が堪えられそうにない程に身を砕いて思い惑っていらっしゃるのを、見申し上げると、今でこそ、このようなひどい(もののけの)姿を身に受けてはいるけれども、昔の心が残っているからこそ、こうまでして参上して来たのであるから、(光源氏の)気の毒な様子を見過ごすことができなくて、ついに、姿を現してしまったことよ。決して(正体を)知られまいと、思っていたのに』

訳出が正確であれば、選択肢①②③は発言の内容に合わないことは容易にわかります。

B形36「心苦し」…(相手が)気の毒だ。公34え〜打ち消し…〜できない。『心苦しさをえ見過ぐさで』⇒ “ 光源氏の気の毒な有様を見過ごすことができないで " となり、選択肢④の「光源氏のいたわしい(=気の毒でいたましい)姿を見過ごすことができず」と合致する。

また、選択肢④の前半も『さらに知られじ』⇒ ” 決して(正体を)を知られまい " (公39・公11)と合致する。時間をかけずに即決する決めては、文法や「心苦し」の正確な理解だと言えます。

( ⅲ ) 空欄 【 Z 】に入る発言として最も適当なものを、次の①〜④から一つ選べ。

① 大君の顔つきが穏やかになって、右大臣は大君が一命をとりとめたと思っているけれど、左大臣はもののけがまだ取りついていることに気づいていますね。大君はもののけから解放されず、死を覚悟して出家を決意しています。

② 大君の顔つきが苦しみに満ちたものになって、これほどまでに大君を憎むのは女君の仕業だと左大臣は気づいていますね。大君はもののけから解放されずに亡くなってしまい、右大臣は着物を引きかぶって悲しみに暮れています。

③ 大君の顔つきがほかの人に重なって見えて、右大臣と左大臣はそれが誰なのか怪しんでいるけれど、女君だとは気づいていないですね。大君はもののけから解放されて我に返り、苦しむ姿を皆に見られたくなかったと思っています。

④ 大君の顔つきがまるで別人のようになって、左大臣は気づいていないけど、右大臣はその様子がまさしく女君のものだと気づいていますね。大君はもののけから解放された後、正気を取り戻して気恥ずかしそうにしています。

答 →④

*「さまざまに〜」の和歌の前では、物怪に取り憑かれた大君の様子を見て、夫の左大臣は『さやうにも分(わ)きたまはず』(=気づいておらず)、父の右大臣だけが不思議なことに自分の妹である女君の顔つきに似ていることよ、と不可解にお思いになっていることがわかります。

また、和歌の後では「違(たが)ふべくもあらぬを」(=妹の女君と見間違うはずもないのを)と、さらにその確信を深めています。

その後、物怪が憑座(よりまし)の童に移され、正気が戻った大君が人々の見守りに対して『はしたなし』C形65②…きまりが悪いと感じており、これが選択肢④の “ 気恥ずかしそうに " という表現に合致します。

①の『左大臣は〜気づいていますね』、②の『大君は亡くなってしまい』、③の『右大臣と左大臣は〜怪しんでいる』がそれぞれ間違い。夫の左大臣は大君が憑依されていることに気付いておらず、大君は亡くなっておらず、父の右大臣と夫の左大臣が、共に不可解な思いを持っていた訳ではありません。この設問も「はしたなし」などの古文単語の理解が解法の決め手となります。

第5問(漢文)

次の【文章Ⅰ 】は、『論語』の一節と、それについて江戸時代の漢学者である皆川淇園(みながわきえん)が著した注釈であり、【文章Ⅱ 】は、淇園の弟子である田中履堂(たなかりどう)が著した読書論である。

【文章Ⅰ 】

子曰く、「賜也(しや)、《注…賜…孔子の門人の子貢(しこう)》

(ア)女

予(よ)を以て多く学びて之を識(し)る者と為(な)すか」と。対(こた)へて

曰はく、「然(しか)り。

(イ)非 与」と。

曰はく、「非 也。予は 一(いつ)以て《注…一以…一つのことで》之 を

貫く」と。 〔『論語』による〕

夫子(ふうし)《注…先生。ここでは孔子のこと》蓋(けだ)し常に子貢の夫子

を称するの言(げん)を聞くに、多く諸経(しょきょう)《注…儒教の古典》を

学び、

a又(ま)タ

能(よ)く強記(きょうき)して其(そ)の文を識(し)り、因(よ)りて以て其(そ)の

徳を成すを得る者と為(な)すに似(に)たり。是(こ)の故に、

A 夫 子 擬-二-言シテ 其ノ 意ヲ一、訊(たづ)ヌルレ 之ヲ 也。

[ 夫子(ふうし)其(そ)の意を擬言(ぎげん)して《注…推し量って言って》以て

之を訊(たづ)ぬるや。]

「曰はく、『非 也。予(よ)は一(いつ)以て之を貫く』と」は、言(い)ふ

こころは、学問の法、多(た)を貪(むさぼ)りて博(はく)に努め、龐雑冗乱

(ほうざつじょうらん)《注…雑然としてまとまりがない》にして、返つて

其の智を闇(くら)くす。唯(た)だ一要道(いちようどう)を得て之を主(しゅ)

とするのみと。

〔皆川淇園『論語繹解』による〕

【文章Ⅱ 】

淇園(きえん)先師(せんし)《注…すでに亡くなった先生》

(ウ) 毎

書を読むを謂(い)う、

「B 日(ひび)ニ 読ミ-二-了(を)フルハ 数 紙ヲ一、 不レ 如カ三

日(ひび)ニ 知リ-二-得ルニ 数 字ヲ一。

[日(ひび)に数紙を読み了(を)ふるは日(ひび)に数字を知り得るに如(し)

かず]

此(こ)れ迂回(うかい)に似(に)て甚(はなは)だ便捷(びんしょう)《注…早道で

ある》なり」と。余(よ)因(よ)りて又た云(い)ふ、「万巻に粗涉(そしょう)

《注…大ざっぱに目を通す》するは、一巻に精通するに如(し)かず。 此(こ)れ

狭隘(きょうあい)に似(に)て、

b亦(ま)た

実(まこと)は博達なり」と。世に多く書を読む者を謂(い)ひて、以て博学と

為(な)し、輒(すなは)ちこれを欽羨(きんせん)《注…敬いあこがれる》す。

是(こ)れは此(こ)れ多識(たしき)にして、博と謂(い)ふべからざるを知らず。

C 博 者 莫 所 不 通 達 之 謂、

一書(いっしょ)に精通するも亦(ま)た博学と称すべし。

〔田中履堂『学資談』による〕

現代語訳

【文章Ⅰ 】

(孔子)先生が言うことには、「子貢(しこう)よ、

(ア) 女

は、私のことを多くを学んで知識を知っている者と見なしているか」と。(子貢が)答えて言うことには、「そうです(そう見なしています)。

(イ) 非 与

」と。(そこで孔子先生が)言うことには、「それは正しくない。私は一つのことで貫いているのだ」と。

〔『論語』による〕

孔子先生は(私が)思うに、常日頃、子貢が孔子先生をほめたたえる言葉を聞いたところ、多くの儒教古典を学んで、その上さらに、よく暗記して、それによってその人徳を完成させることが出来た者だと(子貢は自分を)見なしているようだ、と(感じられたのだろう)。これゆえに、

A 夫 子 擬-二-言シテ 其ノ 意ヲ一、以テ 訊(たづ)ヌルレ 之ヲ 也。

[夫子(ふうし)其(そ)の意を擬言(ぎげん)して《注…推し量って言って》以て之を訊(たづ)ぬるや。]

「(孔子が)『それは正しくない。私は一つのことを貫くのだ』と言ったのは、その発言の趣旨は、学問の方法として、多くの知識を貪(むさぼ)って、博識であることに努め、雑然とまとまりがない状態になって、かえって自分の知恵を暗くしてはならない。ただ一つの重要な道理を得て、それを主とするだけだ(という趣旨であろう)。

〔皆川淇園『論語繹解』による〕

【文章Ⅱ 】

亡き師である淇園先生が

(ウ) 毎

書物を読む上で(このことが大切だと)言っていた、

「B 日(ひび)ニ 読ミ-二-了(を)フルハ 数 紙ヲ一、 不レ 如カ三

日(ひび)ニ 知リ-二-得ルニ 数 字ヲ一。

[日(ひび)に数紙を読み了(を)ふるは日(ひび)に数字を知り得るに如(し)

かず]

これは遠回りのようであって、(実は)かえって早道である」と。私(履堂)がそれで、つけ加えて言うことには、「多くの書物に大ざっぱに目を通すのは、一冊の書物に精通するのには及ばない《=乱読は精読に及ばない》。これは(一見、学問の視野が)狭隘(きょうあい…狭くなる)になるように見えて、(実は)これもまた(淇園先生の言葉と)同様に、まことは博識なのである。 世間では多くの書物を読む者を、博学であると見なして、その度ごとに、これを敬いあこがれる。これは(単に)多くの知識があるということであって、博学ということではない、ということを知らない(理解していない)のである。

C 博 者 莫 所 不 通 達 之 謂、

一つの書物に深く精通しているのも、同様に、博学と呼びならわすわすのが良いのである。

問1 波線部ア~ウのここでの意味として最も適当なものを、それぞれ一つずつ選べ。

(ア) 「女」

① かれ

② だれ

③ あなた

④ むすめ

答 →③

*漢単C41『汝・女・若・爾・乃・而』…⑴なんぢ=あなた。基本単語。子貢(しこう)よ、と孔子が呼びかけているので、「女(なんぢ)…あなたは〜」と続くのが自然。

(イ) 「非 与」

①ちがうのですか

②そむくのですか

③けなされるのですか

④まちがわれたのですか。

答 →①

*漢文公式12A(2)『非』〔~ニ(あらず)=~ではない〕。漢単A9『与』…(5)(文末の助字の場合) か・や。

孔子に対して子貢が " そうではないのですか? ” と問い返している場面なので、「然(さ)ニ(あら)ザルか」の「然(さ)ニ」の部分が省略された形として、『非(あら)ざるか』と読んでいると考えられます。

文末の『与』を「か」と読むか「や」と読むか迷うかもしれません。公式14A右枠外にあるように「か」は連体形接続、「や」は終止形接続が一般的ですから、「や」で読めば ” 非(あら)ずや " となります。しかし、公式14A②にあるように『〜に非(あら)ずや』の形は詠嘆的に事実を確認するニュアンスとなり、 ” 〜そうでないのではありませんか⇒そうではないのですよね " と念推しで確かめるようなニュアンスになりますから、ここでの単純な聞き返しの文意に合いません。従って、『与』は「か」で読み、連体形接続ですから、『非(あら)ざるか』と読むことになります。

(ウ) 「毎」

① たまたま

② ときおり

③ とりわけ

④ つねづね

答 →④

*漢単B12『毎』(返読している場合は)…〜(ごと)ニ。(返読していない場合は)…〜(つね)ニ。

つまり、返点が付いていれば『〜(ごと)ニ』、返点が付いていなければ『〜(つね)ニ』。この場合は,返点が付いていないので、『毎(つね)ニ』となり、 ” 常々(つねづね)=普段からいつも " の意となります。

問2 傍線部A「夫 子 擬 言 其 意、以 訊 之 地」について、孔子が子貢の考えを「擬言」して訊ねた理由を筆者はどのように推測しているか。その説明として最も適当なものを一つ選べ。

①子貢の日頃の言動には、「先生は古典を多く学んでその内容をよく覚えることよりも、人徳の完成を追求しているのだ」と考えているふしが見受けられたから。

②子貢の日頃の言動には、「先生が古典を多く学んでその内容をよく覚えるのは、学者としての名声を獲得するためだ」と考えているふしが見受けられたから。

③子の日頃の言動には、「先生は古典を多く学んでその内容をよく覚えることで、有徳者を心服させたのだ」と考えているふしが見受けられたから。

④子真の日頃の言動には、「先生は古典を多く学んでその内容をよく覚え、それによって人格を完成させたのだ」と考えているふしが見受けられたから。

答 →④

*傍線部Aの直前に、『是(こ)の故に…こういう訳で』とあるので、さらにその前文の内容を押さえる。

「孔子先生は(私が)思うに、常日頃、子貢が孔子先生をほめたたえる言葉を聞いたところ、多くの儒教古典を学んで、その上さらに、よく暗記して、それによってその人徳を完成させることが出来た者だと(子貢は自分を)見なしているようだ、と(感じられたのだろう)。これゆえに〜」という内容を、正しく述べているのは④しかありません。

その解釈の際に必要となる知識が、公式8(4)『〜ヲ以(もっ)テ〜ト為(な)ス …を〜と見なす/判断する/思う』の句形と、漢単C45『〜ニ似タリ…〜のようである』の用法です。これを知っていれば " (自分を)〜のように見なしてそのように思っているようだ " という主旨が掴みやすくなります。

問3 傍線部B「日 読 了 数 紙 不 如 三 日 知 得 数 字 。」の解釈として最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。

①漢文の書物を読むうえで、日々数ページの文章を何度も音読するよりも、日々数文字から成る句を確実に覚えていくほうがよい。

②漢文の書物を読むうえで、日々数ページの文章をただ読み通すよりも、日々数文字の漢字の意味や用法を理解していくほうがよい。

③漢文の書物を読むうえで、日々数文字から成る句を確実に暗記するよりも、日々数ページの長い文章を多読するほうがよい。

④漢文の書物を読むうえで、日々数文字の漢字の意味や用法を習得するよりも、日々数ページの文章を繰り返し読むほうがよい。

答 →②

*基本的な比較の句形です。公式16A(1)AハB二如(しか)不(ず)…AするよりもBする方がよい。

『了』は、漢単A30にあるように一般に「おは)ル(終わる)」と読みますが、時には古語に倣って「(お)フ」と読む場合もあります。現代語でも ” 仕事を終え(へ)て" などと「(お)ふ」で読む用例があります。

つまり、『読(よ)ミ了(お)フルハ』の訳は文字通り ” 読み終える " の意であって、①や③のような「音読」や「暗記」を意味するものではありません。④は比較の対象が逆転しています。

問4傍線部C「博 者 莫 所 不 通 達 之 謂」の返り点の付け方と書き下し文との組合せとして最も適当なものを一つ選べ。

① 博 者 莫下 所レ 不二 通 達一 之 謂上

《博は通達せざる所の謂(いひ)莫(な)く》

② 博 者 莫レ 所レ 不二 通 達一 之 謂

《博は通達せざる所莫(な)きの謂(いひ)にして》

③ 博 者 莫レ 所レ 不二 通 達 之 謂一

《博は通達の謂(い)はざる所莫(な)く》

④ 博 者 莫レ 所レ 不二 通 達 之 謂一

《博は通達を之れ謂はざる所莫(な)くして》

答 →②

*まず、公式4⑧の ” 白文中に「〜〜〜莫所〜〜〜 」の二文字が並んでいれば、「所」からすぐ上の「莫シ」にレ点で返るのが鉄則なので、選択肢①はすぐ落ちます。《No.79. 2024年共通漢文問3の解説参照》

ところで、選択肢①②は『謂』を「謂(い)ふ」の名詞化の「謂(い)ひ」で読んでおり、選択肢③④は『謂』を動詞の「謂(い)ふ」で読んでいます。

名詞化した「謂(い)ひ」は " 〜という意味/〜についての表現 "といった意味になります。[例文]間髪を入れずとはまさにこの謂(い)ひ〔=この意味/これについての表現〕であった。

「通達」とは、物事に深く通じていること " です。

これを選択肢②に当てはめてみると、『博学というのは、物事に深く通じていないことがない〔=つまり、深く通じている〕ことの意味/それについての表現であって』となり、前文の「多読する人は多くの知識があるだけで博学とは言えない」、後文の「一つの書物に精通する者もまた博学と称すべきである」と、前後の文意がうまく整合します。

選択肢③の「通達の謂(い)はざる…通達の言わない」は意味がとれず、それを倒置形に読んだ選択肢④も意味の上では「通達を言わない」の意となり,どちらも何を言っているのか、意味不明としか言いようがありません。

問5 二重傍線部a「又」、b「亦」と同じ意味で用いられている「また」として最も適当なものを、次の①〜④のうちから、それぞれ一つずつ選べ。ただし、同じものを繰り返し選んでもよい。

① これはまたとない絶好のチャンスだ。

② 校長または教頭が説明に来るはずだ。

③ 勝負では、運もまた実力のうちである。

④ 友であり、そのうえまたライバルである。

答→a…④ b…③

*木山の漢単D13「又(ま)タ」…さらに。その上に。重ねて。

*添加して重ねるニュアンス。

D11「亦(ま)タ」…同類の事物を列挙するの意。

*「〜モ亦(ま)タ」と上に「モ」を送ることが多い。

一年間漢単チェックを続けてきた木山方式の学生さんであれば、aは選択肢④の ” そのうえまた " ですぐ決まりであり、bも選択肢③の ” 運もまた " ですぐ決まります。結局、どんな資料をもって一年間勉強してきたかの差ですね。

問6《完全に文脈把握の設問なので省略します》

《結語》

令和7年・2025年共通テスト古典における木山方式の直前ダイレクトな得点寄与率は、古文が問1(ア)(イ)(ウ)・問3( ⅰ ) ( ⅲ )の30点。

漢文が問1(ア)(イ)(ウ)・問5の18点。

合計で90点中48点(53.3%)となり、今年もここ数年来の平均値となりました。

もどる